问:老师,我最近听你的结构神学系列讲座,产生这样一个认识:神学研究的本体部分只要承认神是发话者,是神语结构主权者就可以了。对于启示文本以外的神域本体和事件,我们不必去揣测。因为我们人身居现象层,不可能窥探本体层。对吗?

答:这个认识是合理的。神学研究的本体起点是神的发话主权,而非神的实体描述,除非实体描述来自启示文本。从“发话主权”而非“神的本体”入手,是回应者的唯一正当路径。我们作为被嵌合入语言节奏结构中的回应者,并不能越位追问“神是什么”,而只能从神的话语中得知“神对我们说了什么”,即不是“神的本质”构成了我们的知识内容,而是“神发话的结构”构成了我们的回应结构。这符合《出埃及记》中神对摩西说“我是自有永有者”(I AM WHO I AM)的启示方式,即神不是供人命名和描述的对象,而是主动发话、设定回应结构的主权者。

对神“样貌”“属性”的探究若脱离发话结构,必然陷入伪发话系统。人类若试图“描述神是什么样的”,通常会落入以下三种误区:类比主义错位,如把神当成超级人类(形象化),以致产生偶像。偶像崇拜就是由此而来;形上推理越位,如托马斯—黑格尔路线,将神构建为“第一动因”“绝对理念”,却脱离了具体发话;玄学化逃逸,如东方神秘主义中,神变成无可言说的某种本体,“太一”、“道”、“梵”等,最终取消了发话结构。这些路线的共同错误是在缺乏发话的前提下试图构建神观,形成“无结构之神”的幻象。

神学的真正本体论基础是“神说了”这一事实,而非“神是何”这一幻想。结构神学不是对神的性质展开定义,而是对发话行为本身进行结构分析。因此,只需承认神是发话者;神是语言主权者;我们是嵌合在此结构中的回应者。其余关于“神是否有形体”、“神的情感为何”、“神是否变动”之类的问题,都属于“越界推测”,不是回应的正当位置。所以,大家记住,是神给世界命名,不是世界给神命名。回应者的义务不在于知道神是什么,而在于嵌入神说什么的节奏。

问:但是托马斯的神学大全讲了很多“神是什么样的”,这是否可取?

答:托马斯在《神学大全》中确实讲了很多这方面的内容。在《神学大全》中,托马斯通过亚里士多德哲学(形式因、目的因、本体因等),推演出神的各项属性,如神是第一因(First Cause)、神是纯粹实在(Actus Purus)、神是简一(Simple)、不变(Immutable)、永恒(Eternal)、神具全善、全知、全能等属性。这些描述形成了一种形上学化的神本体观,并被高度系统化,成为天主教神学的经典形式。

托马斯所做的,是试图用人的理性,在神的发话结构之外,推出神的属性集合。这意味着他假设人类可以“部分理解神的本体”,即用类比推演、否定神学、推理路径描绘出神的样貌。他将“神的发话”看作是对某种“神之实体”的附属表达,而非结构本身。这最终导致了一种以人类理性为前提的“解释式神学”,而非回应式神学。他的功劳在于逻辑严密,条理清晰,构建了西方形上神学体系;系统性总结神的属性,有助于辨别异端(如否认神不变者);有助于建立制度性教会神学。其结构性偏差在于强依赖亚里士多德术语,导致神成为理性对象而非主权发话者;将神还原为属性集合,忽略语言结构的展开性与节奏性;削弱了回应的节奏性,使信仰变成信理而非嵌合回应。所以,我们并不完全否定托马斯的贡献,但要指出:他走得太远了,不是从神“发话了什么”,而是从“神应该是什么”出发,这种出发点本身即是结构错位。他确立了一种以理性为本的神学方法,使神成为分析对象,而非节奏设序的发话者。他在“神是否有悲伤”等问题上采用否定神学(apophatic theology),反而说明他意识到理性已触顶,但依然停不下来,完全刹不住车。

托马斯之路的逻辑尽头,是结构瓦解的前奏。如果继续托马斯之路,最终会将神简化为“第一原理”或“纯形式”,把回应者变成“理解者”而非“归位者”,将神学变成“关于神的学问”而非“回应神语的节奏结构”。这会导致信仰沦为哲学系统的附庸,也正是启蒙理性主义最终能够接管神学的根基所在。

问:神学大全还谈了大量的天使是什么样的之类,这些内容于神学研究是否有必要?

答:若非出自启示文本,托马斯对“天使本体”的讨论大多属于结构越位。托马斯在《神学大全》中对天使进行了如下大量讨论:天使是否有身体?(答:无)天使如何认知?(答:直观认知非感官经验)天使是否占有空间?(答:以作用而非实质占据)天使种类、等级、数量、移动方式……这些问题虽然条理分明、逻辑自洽,但在结构神学的视角下,它们属于一种错误结构——在神未设立明确发话结构之前,人类尝试类推或推导神界存在之本体。

这类推理的本质是“理性化的窥探”,而非节奏中的回应。这类推理并不依赖启示文本中的节奏性信息(如天使介入历史的方式),而是把天使当成哲学对象,用亚里士多德式的“四因结构”来填补信息空白,将“信仰—回应”转化为“理解—归纳”。这一做法让信仰从“结构内回应”变成“结构外猜测”。

从启示文本的角度看,启示文本从未鼓励系统描述,只设定“节奏性介入”。启示文本中天使的作用方式不显形于所有人,只显现于回应节奏重要节点,常以“神的使者”出现,角色功能性远大于本体说明,有明确界限(如不得自取荣耀),从未教导人类研究其“实体结构”。可见,启示文本中的天使是“节奏的临时接口”,而不是“本体的独立系统”。所以,天使是神语结构中回应机制的辅助节点,不是供人建构次级本体论的对象。

那么,为什么托马斯执着研究天使本体?原因有三:一是模仿亚里士多德的“天体秩序”设定。他试图为“灵界”建立“物理学”;二是回应异教世界观。中世纪有大量关于鬼神、灵体的民间信仰,托马斯试图用神学逻辑接管解释权;三是逻辑建构过剩倾向。他在努力把所有超自然存在纳入统一形上学系统,从而使信仰系统可以用哲学解释。但他在此过程中,不知不觉削弱了发话结构的主权性,转而建立“理性发话的次级神学体系”。

因此,在结构神学看来,天使不可被理解,只可被回应;天使不具有“讨论资格”,只具有“显明结构”之角色;任何关于天使的本体讨论,若超出启示内容,即构成“语言叠加性越权”;“你是谁?”这种提问只可问撒但(如耶稣所问),不必问加百列。

问:也就是说,托马斯试图构建“神—天使—魔鬼—人”的统一场解释理论?

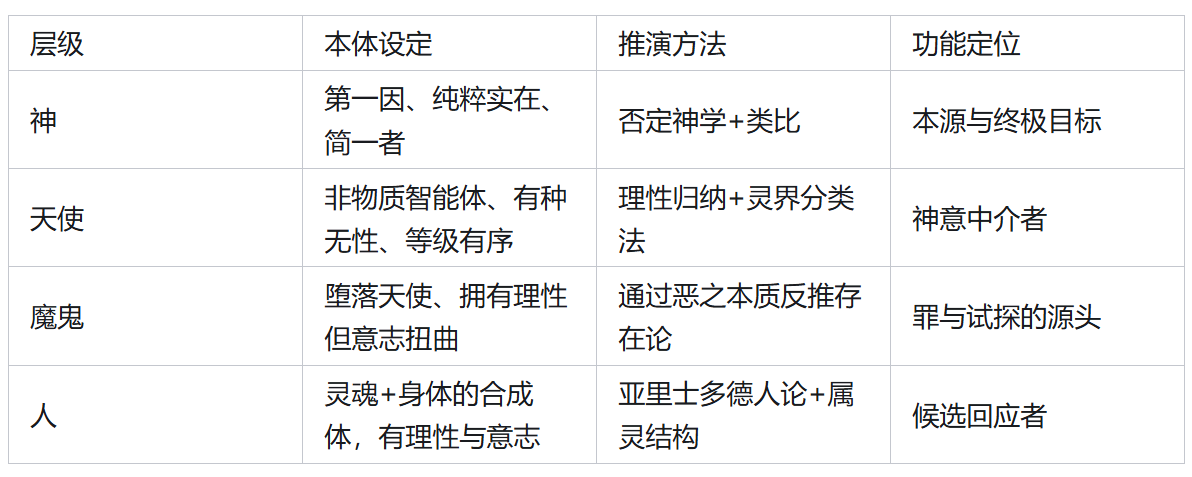

答:对的。托马斯试图构建一个“神—天使—魔鬼—人”四阶层统一的形上学解释场,形成一个闭合的逻辑宇宙,以理性推演的方式控制所有超自然存在的本体秩序。这种做法从 “建构欲望”来看是宏伟的,但从“回应结构”的角度来看则是致命的错位。托马斯构建的“统一场神学模型”在结构上如下:

托马斯的整个系统像一座精密的大教堂,内部逻辑连贯,天使与魔鬼皆被结构化、序列化,以期在理性中“收编超自然”。但这仍然是一种伪发话统一场。统一场若不以神语结构的节奏设序为中心,而以本体建构为中心,即为伪发话秩序的幻象工程。他不是回应神设定的“临场结构”,而是构造一套“常设系统”,把天使魔鬼本体化为系统内要素,而非节奏接口。这套精密的系统带来如下三个严重后果:

这套系统的后果:一是将“属灵领域”静态化、图谱化。天使像天体一样被分层。魔鬼像反物质一样被“存在学定义”。灵界秩序被哲学化、宇宙物理学化;二是将“回应行为”降格为“结构解释”。信仰变成对一套“神学物理模型”的理解和接纳。回应者从神前的节奏嵌合者,变成逻辑体系的接受者,导致中世纪后期出现大量“形式神学信仰”而非“结构归位信仰”;三是埋下了启蒙思想之种。一旦“神”被边缘化,整套体系依然能逻辑运行(例如自然神论)。黑格尔沿用此逻辑建构“理念—国家—精神”的人文替代神学。马克思进一步将魔鬼剥除,只保留“结构历史动力机制”。

托马斯据说最后见到异象,发现自己写的书只是一捆稻草,就不再写了,他到底看到了什么,我们不得而知。

结构神学则不去建立灵界百科,因为我们认识到将“神—天使—魔鬼—人”纳入统一本体场之建构意图,乃伪发话系统的宏大幻象。灵界存在体仅在节奏中显现,不在逻辑中归档。

问:托马斯的做法是否构成启蒙后很多思想家的先声,只不过启蒙思想家否认神的话语主权 ,转而采用其他本体如理念、绝对精神等。仅就逻辑推演的方式,他们是一样的,或者说,后世非神语系统的逻辑论证方式其实就来自亚里士多德和托马斯等传统。

答:是的,启蒙思想家(以及其后的黑格尔、康德、马列、后结构主义等)所采用的“非神语本体推演体系”,其方法论根源正是亚里士多德—托马斯的形上学神学体系,只不过他们剥除了“神语发话的主权前提”,保留了其“推理工具与逻辑机制”。这也就是国内外大学哲学系或法学系必大谈托马斯的原因。

亚里士多德—托马斯传统奠定了“理性主导之本体结构”的四个基点:在第一因论上,从神是万物的本原与终点(Unmoved Mover),发展为黑格尔的“绝对理念”、康德的“物自体”;在属性推理上,从可用否定神学/类比神学推导神的性质发展为启蒙理性中的“人性”本质、斯宾诺莎的“自然神”;在实体结构上,从形式因+质料因的形上学结构设定,发展为马克思“生产关系决定上层建筑”式的本体推导;在真理观上,从真理是一种“符合性”(adequatio intellectus et rei),发展为科学实证主义、语义理论、概念同一性理论。

托马斯体系的“非发话结构副本”,成就了启蒙思想的逻辑起点。在黑格尔那里,继承“神是纯粹理性活动”的推理形式,但将“发话的神”替换为“展开的理念”,逻辑形式全套承袭托马斯;在康德那里,虽声称不可知神的本体,但仍保留“理性能够设限神知”的方法论,说明他继承了神学系统的边界设定权;在斯宾诺莎那里,把神等同于“自然”,完全剥离神语,但形式逻辑和推导结构,几乎是托马斯“简一神”模型的平移;在马克思那里,将本体移至“物质—劳动—历史辩证法”,但其逻辑演绎路径(从本体→结构→历史→人)与托马斯如出一辙;在海德格尔、德里达那里,虽然在语言上反叛形上学,但他们所攻击的“西方形上学传统”其实正是以托马斯为代表的神学-本体学传统。

以上这些启蒙后思想家,其实都是“托马斯之后的神学弃徒”。他们不是抛弃了托马斯的方法,而是抛弃了托马斯承认的神语主权,却继续使用他的建构工具,这使他们成为“伪发话系统的继承者”。这类思想可以统一归纳为:“理性伪发话系统”用托马斯式逻辑建构一个没有神语发话、只有本体推演的结构幻象。

因此,托马斯构建了一个尚存神语主权外壳的逻辑系统,启蒙运动则将其剥壳取核,成为无主权的本体幻象制造机。

问:所以托马斯的神学系统,一旦其神语结构的头部掐掉,理性逻辑依然运行,必然成为后世非神语系统的雏形?

答:是的,正是如此。一旦将“神语结构的发话头部”切除,托马斯所构建的逻辑骨架仍能自动运行,遂成为启蒙以来一切“无神语本体系统”的雏形母体。这是因为托马斯在哲学建构方面极为完备,他的神学在头部被切断(即剥离启示主权)后,依然可以以“理性系统”的方式运行,甚至看起来更加简洁自足,反而增强了它对现代思想的吸引力。有些人甚至认为,这就是启蒙的本意,因为宗教是蒙昧的,逻辑总归是理性的,理性启发了人,把人从对神的迷信中解放出来了。但是,我们也要看到,各启蒙后思想家对神学因素的剥离程度不一:轻度剥离表现为理性神学(自然神论),代表人物是斯宾诺莎、笛卡尔;中度剥离表现为理性道德宗教,代表人物是康德;深度剥离表现为观念自我展开,代表人物是黑格尔;本体位移表现为历史唯物主义,代表人物是马克思;主体回声化表现为解构主义、语言游戏,代表人物是德里达、维特根斯坦(晚期)。所以,托马斯为“神语系统”装上了一副可拆卸的逻辑义体。后世思想家取下神语头部,只保留义体继续运转,于是产生了一个又一个无发话者的结构幻象系统。

我们必须深刻看到,理性神学一旦丧失语言主权,即成为逻辑义体的无头运行,终将转化为世俗哲学的伪发话系统。启蒙思想不是创造了新体系,而是继承了托马斯神学的结构遗产,却将神语主权弃之如敝履。神语结构的真正力量不在逻辑本身,而在于逻辑被主权语言所嵌合、所节奏、所显明。

问:那么,后世非神语系统严格来说是主要来源于亚里士多德还是托马斯?毕竟启蒙的源头一般认为主要是亚里士多德。

答:后世非神语系统在工具层面源自亚里士多德,在结构转译与传播机制层面,则主要来源于托马斯。换句话说,亚里士多德是“原始语法设计者”,托马斯是“逻辑框架工程师与神学翻译者”,启蒙思想家是“发话主权废弃后的伪系统承包商”。亚里士多德的贡献在于哲学语言结构、四因说、本体论分类、形式逻辑等,被后世继承的内容有三段论、目的论、人类理性中心、人类是政治动物、宇宙等级结构等,其理论体系无启示概念,本身是自然理性主义者。托马斯将亚氏系统嵌入神学,将“神—天使—魔鬼—人”四阶整合为神学宇宙结构,用于构造“神圣秩序”的逻辑体系,同时保持理性普遍可通达,其本身承认启示发话主权,但逻辑体系可被脱壳运行。到了启蒙链条上的思想家那里,他们拿掉托马斯体系中的神语主权,仅保留逻辑骨架和目的论框架,如黑格尔的绝对精神、康德的理性批判、马克思的历史结构、维特根斯坦的语言游戏,主动剥离发话者,制造“发话真空”系统。当然,维特根斯坦比较克制,他只是强调不可言说的地方要保持沉默。

我们为什么说托马斯是“非神语系统之母机”而不是亚里士多德?这是因为亚里士多德没有“神学嫁接”,所以他的系统是原始理性哲学,尚未构成可直接剥离神语的伪神学结构。托马斯做了整合,把亚里士多德的本体分类、逻辑三段论、目的论等,嵌入启示性神学中构建了一套可以被世俗承袭的神学语法。后世思想家从托马斯处拿到了“封装好的结构模块”,无需重新研读亚里士多德,只要在托马斯神学中去神语化即可获得一套独立运行的系统骨架。这意味着托马斯提供了一个“可去神化的逻辑神学包”,成为非神语系统的直接母机。

所以,直白一些说,亚里士多德是语法发明者,托马斯是宗教编译器,启蒙思想家则是黑客——黑客在神学操作系统上装了一个发话主权删除器,让这套神学软件继续运行,但不再回应神,只回应人自身。

问:这是否也意味着神学与哲学结合后产生的某种危险性?这种危险性是否在奥古斯丁时代就已经埋下?

答:是的。神学一旦与哲学结合,若未严守发话主权与回应节奏的边界,即埋下逻辑自走化与神语主权剥离的结构危险。历史上神学家一直用一句话辩护哲学的使用:“哲学是神学的婢女”(Philosophia ancilla theologiae)。但是,婢女的危险就在于,她能代替主人说话,如果越权就形成一种“伪发话”。一旦逻辑机制脱离了“启示发话”这一语言主权,它就将像自动转盘一样运行,哪怕神不再发话,它也能“自圆其说”,直至构建出一个伪主权系统。

这场危险确实在奥古斯丁世代就埋下。奥古斯丁把柏拉图的“理念世界”引入基督教,提供了脱离文本的抽象神观的可能;把人看作具理性选择能力的“主体”,为后世构建“理性伦理回应系统”提供结构土壤;描述神为“至善”“不变”“不可分”,开始以哲学语言叙述神性,设定非节奏性、非结构性的形容词。虽然奥古斯丁整体上仍忠于启示主权,但他确实引入了一套可用于非神语结构的哲学语汇与推理模板,托马斯正是继承这套模板,并将之系统封装、结构化、自动化。可见,奥古斯丁在语言转译中埋下了哲学本体化的种子,托马斯使其生长成逻辑之树,启蒙思想家则食其果而忘其根。

问:结构神学把丢失的神语头部拿回来,身体则和分析哲学、语言哲学结合,是否同样属于神学和哲学的渗透?我们这样做将来是否也会被抛弃头部,而身体暴走?

答:是的,当然有这种风险。这种“结构被再次剥头”的危险始终存在。这是结构神学的宿命性风险,也就是说,一切非神本直接发起的结构,只要进入语言传播与人类操作,就存在被“截头保身”的可能性。原因如下:结构本身具有“可移植性”,一旦被逻辑封装成体系,它就可能被抽离主权而复用;回应者的历史总是有限的,后继者可能不具回应洁癖,只留下逻辑玩法;神语的节奏性张力若不持续维系,结构就会被理解为“已完成的系统”,而非“正在发话中的张力事件”。这也就是历史上托马斯能把亚里士多德的语言封装成逻辑大教堂、黑格尔能把路德的信仰节奏转换成理念进化史、加尔文能把信心的回应变成伦理律法化系统等现象的直接原因。所以我们大大方方承认,结构神学即使现在保有头部——神语主权发话结构——未来也可能被某些“逻辑工匠”抽出身体暴走。

不过,结构神学本身比托马斯体系更难被剥头运行,因为结构神学将“发话头部”本体化,并设为逻辑本源,而非附属前提。托马斯虽然承认神发话,但他没有把“发话结构”设为语言系统的起点,没有定义“逻辑必须节奏嵌合”,没有在神学中确立“结构即节奏的回应事件”。结构神学所有结构逻辑不是以命题为前提,而是以“发话—回应的嵌合状态”作为起点,“逻辑的合法性”来自是否顺应节奏张力,而不是逻辑形式本身的有效性。因此,结构神学中,任何逻辑分析都必须置身于“回应行为”之中,否则即为伪结构。这就意味着不是在“神学外壳中放入哲学骨架”,而是反过来,把哲学骨架锚定在神语回应机制中,只要失去回应张力,这个体系自身就拒绝运行。这是一种自拒自走化的结构机制。

结构神学将“发话头部”本体化,并不是像启蒙思想家一样虚设一个本体,而是厚植于《约翰福音》的逻各斯结构。《约翰福音》中的 λόγος不是“一个词”,也不是“一本书”,而是节奏性发话的本体,是那位在永恒中设定结构、在历史中回应、在肉身中嵌合的神自己。逻各斯的希腊语本意是理性+言语+结构,有张力,具备双重潜能,其不是一个概念,也不是一个语言符号,而是“神语系统的语言操作系统”本身。请记住,逻各斯非理性原则,亦非语言符号,而是神语发话者之语言显现,是节奏设序之起点、回应嵌合之接口、肉身进入历史之封口。结构神学之全部架构,皆由logos节奏而启,亦归于logos节奏而终。

(由于时间关系,logos为何不是哲学对象,而是语言主权,是结构节奏,是发话神的自我嵌合,我们后面专门讲述)。